親鸞は、お坊さん。

でも、奥さんや子供がいました。

その当時の社会では、絶対にありえないことでした。

でも、実現しました。

何故だと思いますか?

私も歴史を調べているうちに、「なるほど~」と納得しました。

この文章を最後まで読んでいただけると分かります。

それでは、どうぞ。

目次

親鸞(しんらん)とは?

親鸞の人生は、まさに波乱の人生。

でも、その人生からは、たくさんの勇気を貰えます。

周りの人達からの風当りが強いとき、ありますよね。

例えば、周りが仕事をしている中で、早く帰らなければならない時。

なんで、みんな一生懸命仕事をして残業をしているのに、ひとりだけ帰れるの?という声が周りから聞こえてきました。

でも、家族の関係で帰らねばならないことも、絶対にありますよね。

仕事も家庭も両方大切です。

その時に、強い信念があれば乗り越えていける。

それを私に教えてくれたのが、親鸞でした。

その様な親鸞の生涯を、みなさまにも、もっと知って頂きたいと思い、まとめてみました。

親鸞の人生!その生涯とは?

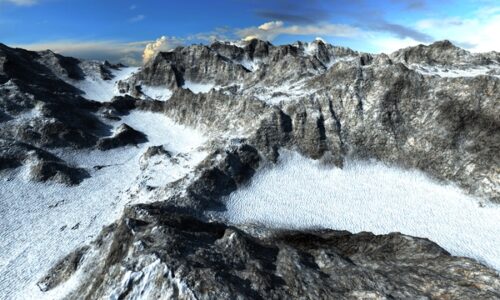

親鸞は、9歳に出家して、比叡山(ひえいざん)で20年修行をしました。

比叡山とは、京都と滋賀県の境目にある山で、最澄(さいちょう)というお坊さんが始めた天台宗の本拠地(ほんきょち)である延暦寺や多くのお寺(お堂)のある山です。

20年って、めちゃくちゃ長いですよね。

小学校に入学してから高校を卒業しても12年。

それこそ、何もない時代です。

厳しい修行と学びの毎日。

もし私だったら、お寺から脱走しちゃいます。(笑)

しかし、その長い修行期間があっても、その間に納得する教えに出会えませんでした。

そして、新しい学びを求めて、29歳で比叡山を下山(旅立ち)しました。

このあと、京都の六角堂、別名頂法寺(ちょうほうじ)で修行中に、聖徳太子が夢告(むこく)がありました。

夢告とは、夢に現れてお告げのことです。

この夢告に従い、夜明けとともに法然(ほうねん)を訪ねました。

私も夢で聖徳太子にお逢いしてみたいです。

でも、修行した人でないと逢ってくれませんね。きっと(笑)

そして、やっと求めていた教え(法然の教え)に出逢いました。

法然の教えとは?専修念仏(せんじゅねんぶつ)とは?

法然が唱えたのは、一心に「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えること。

すると、極楽浄土(ごくらくじょうど)へ往生(おうじょう)できると説きました。

この南無阿弥陀仏と唱える事を念仏(ねんぶつ)と言います。

もともとは、お釈迦様の生まれたインドでは、仏様を心に思うことを念仏と呼びます。

しかし、中国では、本を音読するという意味もあり、法然は、仏様(ここでは阿弥陀様)の名前を言葉として口にだすことで仏様のご加護を得られるという、称名念仏(しょうみょうねんぶつ)という言葉を教えの中心にしました。

また、念仏のみを唱えればOKという、念仏オンリーのキャッチコピーを作って広めたものですから、当時の学びを得ることができなかった庶民にも簡単に実施ができるということで、一気に人気が高まりました。

この念仏以外の行をまじえず,南無阿弥陀仏と、ただひたすらに念仏を唱えること。

言い換えると、念仏オンリーでいいよという考え方を、専修念仏と呼びます。

また、往生とは、亡くなった時に、仏様(ほとけさま)のいる世界へ生まれることです。

簡単にいってしまうと、念仏は極楽浄土へ行くためのパスポートの様なものです。

あれば、極楽浄土という世界へ入国できるのです。

それが、法然の教えの概要です。

親鸞、越後へ流罪に

話は戻り、親鸞は法然に弟子入りしました。

そして、念仏の教えを広め、大衆に広まっていきました。

南無阿弥陀仏と唱えるだけで、往生できるのであれば、誰でもできるので、この方法は、たしかに人気がでますね。

あっという間に、広まったと思います。

しかし、法然のお弟子(お坊)さんの中で戒律をやぶったという噂が。

そのことが原因となり、後鳥羽院(鎌倉時代初期の頃の天皇)は、専修念仏禁止令をだしました。

簡単に言うと、念仏を広めているお坊さんが悪い事をしたので、そもそも念仏自体が悪いという理由で禁止となりました。

今の社会で言えば、会社員が悪さをして、役所から停止命令がだされて、会社自体の仕事(操業)ができなくなった状態です。

また、親鸞も法然の教えを伝える集団の幹部ということで同罪となり、責任を取らされて、越後(新潟)へ流罪となってしまったのです。

そして越後へ行くと、「藤井善信(ふじいよしざね)」という名の庶民(身分)になりました。

親鸞の伝説は越後から、在家仏教の実践とは?

流罪となった親鸞は、越後で大人しくしていたのか?

とんでもない。(笑)

更に情熱の炎が燃えさかり活動を活発にしていきました。

なんと、恵信尼(えしんに)という女性と結婚しちゃいました。

しかも、子供が誕生。

まあ、こころは仏に使える身であっても、身分は一般人ですからね。

ありだと思います。(笑)

肉食妻帯(にくしょくさいたい)、非僧非俗(ひそうひぞく)という立場で、在家仏教を実践しました。

要は、お坊さんと庶民のいいとこどりで生活したという事です。

そして、念仏を唱え、苦しんでいる世の中の人に阿弥陀仏の救済を求めました。

流罪からの生還。しかし、師匠である法然は?

時は経ち、5年後に流罪が解かれました。

しかし、師匠の法然は亡くなっていました。

親鸞は、京へは戻らず、関東(今の茨城)に居住。

そこで約20年を過ごし、初期的な教団の形を作っていきました。

そして、60歳をすぎ、京都へ家族と戻ってきます。

ところが妻の恵信尼(えしんに)との離別(離婚)となります。

更に、関東に所属している信者のいる教団の教義上(教え)の争論が勃発しちゃいました。

また、それを鎮めにいったはずの息子の善鸞(ぜんらん)が飲み込まれ、結局親鸞との縁切りになるという事もありました。

人生は、本当に山あり谷あり、いい事もあれば、辛い事もあります。

その中でも、自らの信じる道を突き進みました。

そして、娘の覚信尼(かくしんに)、息子の道性(どうしょう)や尋有(じんゆう)に看取られ、90歳で亡くなりました。

でも、その当時の人の寿命を考えると、めちゃくちゃ長生きですね。

以上が生涯ですが、その親鸞が生涯をかけて伝えた教えを紹介します。

親鸞の教えとは?阿弥陀仏を信じるものは救われる

親鸞の教えは、弟子の唯円(ゆいえん)がまとめた物が有名です。

その資料を、歎異抄(たんにしょう)と呼びます。

そのなかで、親鸞の一番言いたいこと。

それは、念仏し、阿弥陀様に助けてもらうこと。

大事なのは、それだけということです。

言い換えると、法然は、阿弥陀仏を信じて念仏を唱えれば往生できるという教え。

親鸞は、それを独自に解釈し、阿弥陀仏を信じた。

その信心だけで、極楽浄土に往生できると教えました。

更に有名な教えでは、悪人正機説があります。

悪人正機説(あくにんしょうきせつ)とは?

悪人正機説とは、「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という教えです。

ここでいう悪人とは、悪い事をした人ではありません。

人間とは、そもそも罪深い存在。

言い換えると煩悩が多い存在であること。

それを悪人と言っています。

善人(よいひと)は、救われようと思い、念仏や善行(よいこと)に自ら励みます。

でも、往生したいので必死に努力している様子は、欲しいものを手に入れようとして、逆に煩悩が強くなります。

いい事をしているので文句は言えませんが、自分が努力しないと往生できない(阿弥陀様の助けだけで往生できるとは信じていない)と考えていて、他力(阿弥陀様のちから)の絶対的な救いの力に頼る(信じる)心が弱いと言えます。

それでも、阿弥陀様から救われている。

悪人は、煩悩が多く、自力の積善(良い事をするちから)が弱い。

だから、本当に救われたいと思うのであれば、その分、他力(阿弥陀様のちから)に頼る心が強く必用となります。

つまり、私は煩悩が多いので、阿弥陀様の力がないと往生できません、と宣言している様なものです。

それだけ、強く頼っているのであれば、阿弥陀様から救われて当然という考え方です。

自然法爾(じねんほうに)とは?

この言葉も有名です。

人々の救いは、阿弥陀様の判断におまかせするもの。

自力は不要、すべては、仏さまにおまかせ、という教え。

言い換えると、本願他力(ほんがんたりき)と言います。

自分は何もせず、誰かの力を借りるのではない。

仏となるのに自分は何もできないと自覚すること。

それを、言っています。

浄土真宗のお経とは?

浄土真宗の基本経典とは?浄土三部経とは?

浄土真宗のお経は、主に3つ経典が有名です。

1.無量寿経(むりょうじゅきょう)

2.観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)

3.阿弥陀経(あみだきょう)

特に、無量寿経こそが、お釈迦様の真実の教えとされています。

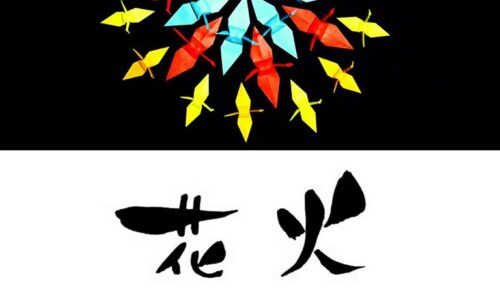

お唱えの文句(念仏)

これは、浄土宗と同じ。

「南無阿弥陀仏」と唱えます。

浄土真宗の本尊は?関連知識も紹介

本尊は?

浄土真宗の本尊は、阿弥陀如来様(あみだにょらい)です。

阿弥陀とは、サンスクリット語で無量。

計り知れない偉大な力をもった仏さまという意味です。

本尊には、絵像や木造・名号本尊があります。

名号本尊は3種類あります。

1.六字名号(南無阿弥陀仏)

なむあみだぶつ

2.九字名号(南無不可思議光如来)

なむふかしぎこうにょらい

3.十字名号(帰命尽十方無碍光如来)

きみょうじんじっぽうむげこうにょらい

在家信者の仏壇は、中央に本尊、右側に十字名号、左側に九字名号を置きます。

もしくは、右側に親鸞、左側に蓮如の御影(絵像)をかけます。

お位牌は?焼香は何回?香典の書き方は?

仏壇は、仏さまをお祀りするものです。

従って、浄土真宗では位牌は祀りません。

個人の記録は過去帳(かこちょう)を用います。

また、焼香(しょうこう)をくべる回数は1回と決まっています。

なお、浄土真宗は亡くなるとすぐに仏となるので

四十九日前でも、ご霊前ではなく、御仏前とします。

親鸞とは?~まとめ~

お伝えした内容をまとめてみました。

1.親鸞は、比叡山で20年修行をし下山。

2.法然に弟子入り。

3.法然の教えは、専修念仏。

4.越後に流刑となる。

5.肉食妻帯、非僧非俗という立場で、在家仏教を実践。

6.阿弥陀仏への信心だけで、極楽浄土に往生できると教えた。

7.浄土真宗の基本経典は、浄土三部経!

8.無量寿経こそが、お釈迦様の真実の教えと説いた。

9.浄土真宗の本尊は、阿弥陀如来様!

10.浄土真宗では位牌は祀らない。

11.個人の記録は過去帳を用いる。

12.焼香をくべる回数は1回。

13.香典袋は、49日前でも御仏前。

いかがでしたか?

香典袋の書き方、もう迷ういませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。