子どもには、子どもにわかるように、老人には、老人にわかるように教えを説くことを方便(方便)と言います。

この方便は、お釈迦様が教えを庶民へ説くために使われた方法です。

そして、究極の教えがお釈迦様自身の入滅(なくなること)さえも方便としていることです。

この様な教えや庶民が平等に救われるとされる内容が書かれた法華経について調べてみました。

最後まで、読んでいただけると嬉しいです。

それでは、どうぞ。

目次

法華経とは?

法華経とは、大乗経典のひとつです。

漢訳(中国語に訳されたもの)では、鳩摩羅什(くまらじゅう)の訳のものが最も多く用いられています。

正式には、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)と言います。

蓮華とは、白蓮華(びゃくれんげ)のことで、仏教では、泥水に生えながら泥に染まることなく美しい花を咲かせる白蓮華を、仏性の象徴として重視していることから、その名を使われています。

法華経の中でも、最も広く用いられているのは4世紀から5世紀初頭の訳経僧である鳩摩羅什が訳したもので、全八巻28品(章)から成り立っています。

結構、長いお経ですが、内容を分類すると大きく2つに分けられます。

ひとつは、一乗妙法(いちじょうみょうほう)もしくは、一仏乗(いちぶつじょう)。

乗とは、仏様の教えを彼岸(ひがん:悟りの境地)へと人を運ぶ乗り物に喩えた表現です。

一仏乗は、3乗に分けて考えられます。

1.声聞乗(しょうもんじょう)

自らの解脱のみを求める修行者

2.縁覚乗(えんがくじょう)

独語した修行者

3.菩薩乗(ぼさつじょう)

大衆の救いのために働く大乗の修行者

お釈迦様は、話をする相手の素質や能力に応じてさまざまな教え(3乗)を伝えましたが、大衆を正しく導くための方便(ほうべん)にすぎませんでした。

お釈迦様は、最終的には三乗ではなく、一乗に帰し、すべての人が平等に成仏できちゃいますという教え。

これが、法華経に書かれている一仏乗の教えとなります。

ちなみに方便とは、お釈迦様の庶民に対する救済方法で、相手の理解力や置かれた状況にあわせて、分かり易く的確に教えを伝えたことを言います。

大乗仏教では、ブッダの智慧である般若と救済方法である方便がそろって、始めて庶民の救済が完成されるとされています。

ふたつめは、久遠本仏(くおんほんぶつ)もしくは、久遠実成(くおんじつじょう)。

釈迦の久遠(永遠)の生命についての教えです。

法華経では、お釈迦様がこの世に誕生し、布教を行なって亡くなったのも、ブッダが庶民を救済するための方便だったとしています。

言い換えると、永遠の存在であるブッダは、久遠(無限)の過去から庶民を救済しており、久遠実成の仏様の化身としてこの世に現れたのがお釈迦様だと考えられています。

日本では、最澄(さいちょう)が法華経の教えを中心に天台宗を興しました。

そして、のちに日蓮(にちれん)が末法(まっぽう)の世を救う経典として法華経を取り上げ、日蓮宗を興しました。

法華経の意味や成り立ちとは?

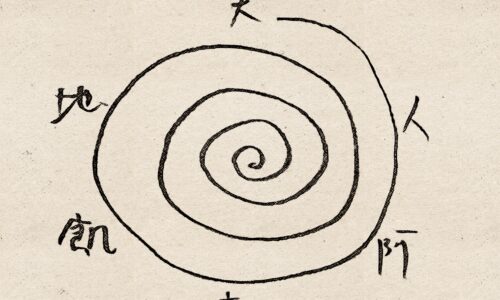

法華経28品(ほん)は、一仏乗を伝える迹門(しゃくもん)と久遠実成(くおんじつじょう)の仏を伝える本門(ほんもん)に分けられます。

1.迹門(しゃくもん)

迹門とは、ブッダの具体的な救済の在り方を教えます。

第1:序品(じょほん)

第2:方便品(ほうべんぼん)

第3:譬喩品(ひゆほん)

第4:信解品(しんげほん)

第5:薬草喩品(やくそうゆほん)

第6:授記品(じゅきほん)

第7:化城喩品(けじょうゆほん)

第8:五百弟子受記品(ごひゃくでしじゅきほん)

第9:授学無学人記品(じゅがくむがくにんきほん)

第10:法師品(ほっしほん)

第11:見宝塔品(けんほうとうほん)

第12:提婆達多品(だいばだったほん)

第13:勧持品(かんじほん)

第14:安楽行品(あんらくぎょうほん)

2.本門(ほんもん)

本門とは、ブッダの本質である永遠性を教えます。

第15:従地湧出品(じゅうじゆじゅつほん)

第16:如来寿量品(にょらいじゅうりょうほん)

第17:分別功徳品(ふんべつくどくほん)

第18:随喜功徳品(ずいきくどくほん)

第19:法師功徳品(ほっしくどくほん)

第20:常不軽菩薩品(じょうふきょうぼさつほん)

第21:如来神力品(にょらいじんりきほん)

第22:嘱累品(ぞくるいほん)

第23:薬王菩薩本事品(やくおうぼさつほんじほん)

第24:妙音菩薩品(みょうおんぼさつほん)

第25:観世音菩薩普門品(かんぜおんぼさつふもんほん)(観音経)[7]

第26:陀羅尼品(だらにほん)

第27:妙荘厳王本事品(みょうしょうごんのうほんじほん)

第28:普賢菩薩勧発品(ふげんぼさつかんぼつほん)

例えば、第16の如来寿量品の中に、自我偈(じがげ)というお経があります。

これは、お釈迦様の永遠の仏格をといたものとして、特に重要なお経で、浄土宗系以外の宗派の在家信者では毎日あげているお経とされています。

法華経(自我偈)が教えている内容は以下のとおりです。

お釈迦様は、実は菩提樹の下ではじめて、さとりを開いたのではなく、久遠(無限)の過去からさまざまな姿に身を変えてこの世に現れ、人々に仏の教えを説き、導いてきたことを明らかにしています。

そして、なかなか徳が備わらない者に、仏にめぐりあえることの尊さを教えるために、お釈迦様は入滅(にゅうめつ)したのだと説きます。

ただし、これは教えを説くための方便であって、その入滅は一時的なものにすぎません。

お釈迦様は、いつでも何度でもこの世に現れて教えを説き、無限に庶民を救い続けます。

だから、このお釈迦様は歴史上のお釈迦様ではなく、永遠の仏さまという意味で、久遠実情(くおんじつじょう)の仏(釈迦)と呼びます。

法華経は、釈迦の大慈悲によって、庶民が永遠に救われることを説いた経典です。

法華経とは?~まとめ~

法華経についてまとめてみました。

1.法華経とは、大乗経典のひとつ。

2.鳩摩羅什訳のものが有名。

3.全八巻28品(章)から成り立っている。

4.教えは、大きく分けて2つ、一仏乗と久遠実成。

5.特に如来寿量品の中の、自我偈は重要。

いかがでしたか?

お釈迦様が永遠の存在であるブッダという存在であること。

入滅しても、常に私達のそばにいてくださる尊い存在。

そんな、はるか遠い過去から未来まで。

常に存在する、不死鳥のようなお釈迦様の教え。

もっと学びたくなりました。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。