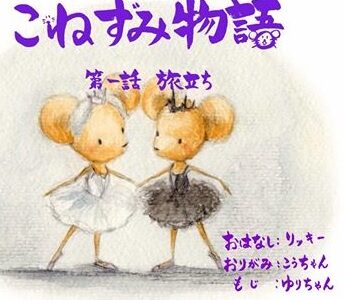

子どもの無邪気な行動そのものが、仏さまの心を表現している。

仏教の難しい教えを学ばなくても、子どもの生きる姿、そのものから教えを学ぶことができることを良寛和尚は教えます。

そんな良寛和尚が、私も好きです。

和尚の生涯を調べましたので、読んでいただけると嬉しいです。

それでは、どうぞ!

目次

良寛和尚(りょうかんおしょう)とは?

良寛和尚は、越後の国三島郡出雲崎(現在の新潟県出雲崎町)で、名主をしていた裕福な家の息子として育ちました。

いわゆる、今で言う名家のご子息だった訳です。

当時は、更に格式が高かったと思います。

そして、18歳で名主見習役となりました。

身分制度がしっかりしていた江戸時代後期の社会。

庶民に対して、厳しい態度を示してこそ権威があった時代でした。

ところが、めちゃくちゃ人が良すぎたんです。

生来の人の良さがあだとなってうまくいきませんでした。

それで、どうしたかと言うと、地元にある曹洞宗(そうとうしゅう)の光照寺(こうしょうじ)に住み込み修行をする事になりました

。

22歳で住職の師である、大忍国仙(だいにんこくせん)に従って、備中国(びっちゅうこく)の円通寺(えんつうじ)に入り、33歳で印可(いんか)を受けました。

印可とは、師がその道に熟達した弟子に与える許可のこと。

言い換えると、お墨付きのことです。

そして、34歳で、師の国仙が亡くなったのをきっかけに全国の行脚を始めました。

その様な中、38歳の時に実父が亡くなったのをきっかけに越後へ帰り、40歳で国上山(くがみやま)の五合庵(ごごうあん)に入ります。

国上山とは、新潟県燕市に位置する山で、標高は312.8m。

ちょっとした高い山の中に、それはありました。

また、実家は弟の由之(ゆうし)が継いでいましたが、公金横領の嫌疑をかけられて、家財没収のうえ所払いとなりました。

所払いとは、江戸時代の刑罰のひとつで、居住の町村から追放し、立ち入りが禁止となる罰です。

かわいそうなお話です。

今の社会の様に、他の県に引っ越してやり直しが簡単にはできない時代。

他の村へいっても、よそ者扱いで、苦労されたのではないでしょうか。

話は戻りまして、59歳で、国上山麓にある乙子神社(おとごじんじゃ)の草庵(そうあん)や島崎村(しまざきむら)の木村屋敷内の離れへと居場所を移しながら、座禅修行、子どもたちとのふれあいに明け暮れ、70歳で貞心尼(ていしんに)と出逢い、74歳の生涯を閉じました。

70歳でも、素敵な女性に出逢えるというのは、幸せな事ですね。

越後は、かつて親鸞が配流された地域です。

当時、その地域は浄土真宗が広く浸透していました。

でも、良寛和尚は、曹洞宗の禅僧でしたが、宗派の違いで対立したという記録がありません。

逆に良寛和尚は、村人が南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)を揮毫(きごう)して欲しいという求めに応じるなど、宗派にこだわらない、懐の深さをしめしています。

それは、良寛和尚にとって仏教とは、自身がさとりに至る道であり、庶民をその道へ案内する手助けをすることが役割と考えていたからです。

詩歌(しか)や学問を通して良寛和尚と交流を深めた人物としては、弟子であり、歌人でもあった貞心尼や、儒学者(じゅがくしゃ)の亀田鵬斎(ぼうさい)、国学者(こくがくしゃ)の大村光枝(みつえ)などがいます。

また、与坂(今の新潟県長岡市)の町年寄(としより)である山田杜皐(とこう)や渡部村(今の新潟県分水町)の庄屋である安倍定珍(さだよし)は、良寛和尚のよき理解者としてその生活を支えました。

本当に、みんな良寛和尚が好きだったんです。

ファンだったんです。

だから、みんなが良寛和尚を助けていきました。

良寛和尚の教えや生き方とは?

1.この宮の、森の木下(こした)に、子どもらと、手まりつきつつ、この日暮らしつ。

この歌にあるように、いつも懐中に、手まりとおはじきを入れ、無心に子どもたちと遊んだと言う良寛和尚。

かくれんぼをしていて、子どもたちが帰ったのちも、ずっと隠れていたり、泥棒が取りやすいように、わざと体をずらして布団を盗ませてやったという、エピソードもあります。

また、粗末な庵(いおり)に住み、乞食(こつじき)の行で生活する一方で、和歌や漢詩、書にも優れた禅僧でした。

2.君、蔵経を求めんと欲して、遠く故園(こえん)の地を離る。ああ、吾れ何をか道(い)わん。天寒し、自愛せよ。

これは、経典を購入するために、江戸に行った知り合いの尼僧に宛てた手紙。思いやりが伝わってきます。

3.災難に遭う時節には、災難に遭うがよく候(そうろう)、死に時節には、死ぬがよく候。是はこれ災難を、のがるる妙法にて候。

すべてを受け入れることが、救われる方法という事ですね。

4.散る桜残る桜も散る桜。

良寛和尚の辞世の句。晩年に交流をもった貞心尼や弟の由之に看取られてに亡くなっています。

ひとは、いつかこの世をさります。

その時期が、違うだけです。

精一杯、生きていきたいものですね。

良寛和尚から学べる人生とは?

良寛和尚って、小さな子供達を愛し積極的に遊んだ人という強い印象があります。

子供達と遊ぶことを好み、かくれんぼや手毬をついたりしてよく遊びました。

懐には常に手毬を入れて、いつでも子ども達と遊べるようにしていたようです。

子供の純真な心こそが誠の仏の心と解釈していたからです。

例えば、月食があったとします。

私達大人は、太陽の光による地球の影が月に写っていると、ロマンもない見方をします。

でも、子どもは違います。

お月さんが、お空に食べられてしまうと考えたりします。

本当に発想力が違います。

大人になると、大切な事をつい忘れてしまいますね。

良寛和尚が言っている、子どもの純粋な気持ち。

まさに、仏さまのこころだと言って間違いありません。

良寛和尚とは?~まとめ~

いかがでしたか?

良寛和尚について、まとめてみました。

1.良寛和尚は、越後の名家に生まれる。

2.人が良すぎて、家を継ぐことができなかった。

3.実家は、弟の由之が継いだが、公金横領の嫌疑で所払いになる。

4.師匠の大忍国仙が亡くなり全国行脚の旅に出る。

5.実父が亡くなったのをきっかけに越後へ帰り、国上山の五合庵に住む。

6.子どもたちとのふれあいに明け暮れ、70歳で貞心尼と出逢い、74歳で生涯を閉じる。

本当に、子どもが好きな良寛和尚。

もし、現代に生まれ変わっていたとしたら、保育園の園長さんになっていたかも知れませんね。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。