どの時代も、その世の中の流れと違う生き方を目指している人は、孤独を感じていると思います。

お釈迦様も、その一人でした。

覚りを開いた当初は、この覚りの境地は誰にも理解されないと思い、人へ教えるのをやめようと思っていたからです。

しかし、決意し、教えを伝えようと歩きます。

お釈迦様一人から、始まった仏教。

最初は、5人のお弟子さんができた時から始まりました。

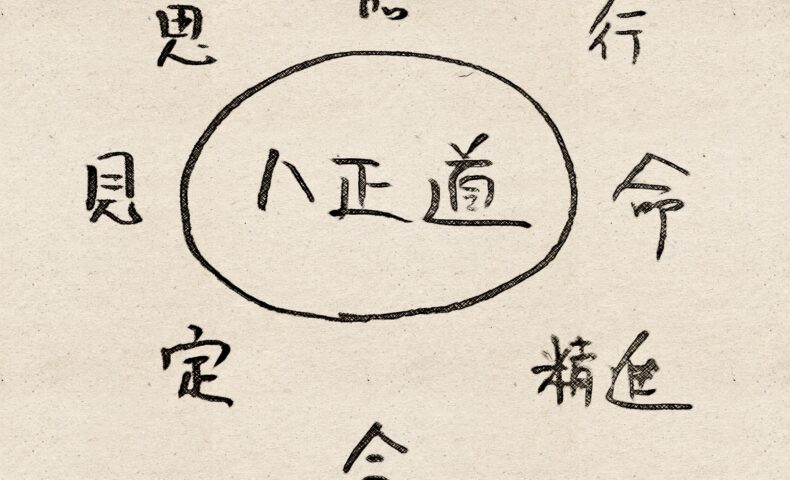

その初めての教えの中に、覚りを開くための修行方法として八正道が伝えられました。

その八正道について、お調べをしました。

ぜひ、皆様のお役に立てれば嬉しいです。

それでは、どうぞ。

目次

八正道とは?涅槃を目指す修行とは?

八つの正しい道と書いて、八正道(はっしょうどう)と読みます。

この意味は、涅槃の境地に至るための8つの修行(道)のことです。

仏教には、様々な修行方法がありますが、それらに通底(つうてい:根底で共通)する基本的な考え方が、この八正道です。

その修行内容をまとめてみました。

八正道とは?八つの修行(実践法)をご紹介

正見(しょうけん)

1.正見とは、正しいものの見方のこと。

2.正しい見解、真理の知識のこと。

偏見や固定観念(過去の経験や知識)による、ものの見方を捨て、お釈迦様の教えたとおりに、ものごとをありのまま(あるがまま)に見ること。

つまり、常に変化していく無常を理解し、心を白紙の我にして、物事をみるということです。

正視(しょうし)

1.正見にもとづき、正しく物事を思惟(しゆい:考える)こと。

2.正しい思い、意欲のこと。

正思惟(しょうしい)ともいいます。

正語(しょうご)

正見にもとづき、正しい言葉を話すこと。

ウソや悪口、無駄話などを話さないこと。

真実を伝える言葉を話すこと。

<参考:仏語>

妄語(もうご:嘘)

綺語(きご:無駄話)

悪口(あっこう:粗暴な言葉)

正業(しょうぎょう)

正見にもとづき、正しい行いをすること。

殺生や盗み、飲酒などをしないこと。

正命(しょうめい)

1.正見にもとづき、正しい生活を営むこと。

2.法にかなった衣食住のこと。

殺生など、道に外れた職業(仕事)はせず、正しい方法(仕事)で衣食住を賄う(生活する)こと。

生きるためには、何かしらの仕事をするわけですが、毒を作ったり、人を傷つける仕事はだめという意味です。

正精進(しょうしょうじん)

1.正見にもとづき、正しい精進(努力)をすること。

2.正しい努力、修養、励むこと。

悪い行いは改め、良い行いをすること。

正念(しょうねん)

1.正見、正思、正語、正業、正命、正精進にもとづき、お釈迦様の教えを正しく記憶し、忘れないこと。

2.正しいきづかい、注意、思慮。

3.物事をあるがままに心に記憶し、常にお釈迦様の教えを求める心を忘れないこと。

4.瞬間瞬間の自分に気づくこと。

正定(しょうじょう)

1.正見や正念にもとづき、正しい禅定(瞑想)を行い、精神を集中させること。

2.正しい精神統一を行うこと。

3.正しい集中力を身に付けること。

以上が、八正道の意味となりますが、この八正道!お釈迦様が初めて教えを説いた内容です。

これを、初転法輪(しょてんほうりん)と呼びます。

さっそく、初転法輪について調べてみました。

とても、深い内容なので、ぜひ、共有したいと思います。

初転法輪とは?4つの真実と8つの道のこと

覚りを開いたお釈迦様は、最初、この境地は誰にも理解されないと思い、教えるつもりはありませんでした。

しかし、梵天(ぼんてん)様が現れ、何度も説法(せっぽう:人に教えを説くこと)すべきと勧められ、教えを説くことを決意します。

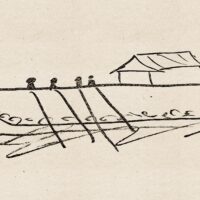

お釈迦様は、まずサールナートという場所へ行き、一緒に苦行した仲間5人に説法しました。

これを、初転法輪と呼びます。

「輪」とは、それを転じる(回転させる)ことで、世界を征服できる一種の武器のこと。

「法(真理の教え)」という輪(武器)を転ずることで、煩悩の世界を征服するという意味。

そこから、説法の事を「転法輪」、始めて行ったので「初転法輪」と呼びます。

初転法輪では、八正道、四諦、中道などについて、お釈迦様が教えを説かれました。

八正道は、先ほどお伝えした内容なので、それ以外を、それぞれまとめてみました。

四諦とは?4つの真実のこと

初転法輪で、お釈迦様が説かれた教えの1つです。

諦(たい)とは、真実という意味!なので、四諦(したい)とは、4つの真実という意味。

つまり、覚りを開くためには、4つの真実を理解しましょう!とお釈迦様が教えられています。

それでは、それぞれを調べてみます。

苦諦(くたい)

人生とは、すべて苦しみ。

つまり、思い通りにはならないという事。

(関連:四苦八苦)

集諦(じったい)

苦をもたらす原因は、心を乱す欲望(煩悩:ぼんのう)にあること。

滅諦(めったい)

煩悩が消え、苦を滅した状態が、目標である覚りの境地(涅槃)であること。

道諦(どうたい)

涅槃に至る修行の道が八正道であること。

中道とは?偏らないこと

初転法輪で、もうひとつ、お釈迦様が説かれた教えです。

お釈迦様は、出家前の享楽の生活にも、厳しい修行(苦行)でも、覚りを開くことができませんでした。

この体験から、苦と楽の両極端から離別し、偏りのない精神状態でいる大切さを教えられました。

これを中道(ちゅうどう)と呼びます。

以上のとおり、四諦・八正道・中道という教えでお釈迦様は、真理の姿と実践方法を示されました。

まとめ

以上、お調べした内容をまとめてみました。

1.八正道とは、涅槃の境地に至るための8つの修行(道)のこと。

2.八正道とは以下のこと。

①正見:正しいものの見方をもち、お釈迦様の言う通りに物事をありのままに見ること。

②~⑥は、正見にもとづく修行で、

②正思:正しい考え方

➂正語:正しい言葉

④正業:正しい行い

➄正命:正しい生活

⑥正精進:正しい努力

⑦正念:①~⑥にもとづき、お釈迦様の教えを正しく心にとどめておくこと。

⑧正定:正念や正見により、正しく瞑想を行うこと。

3.お釈迦様の初めての教えを初転法輪と呼ぶ。

4.初転法輪では、八正道、四諦、中道などについて、お釈迦様が教えを説かれた。

5.四諦(四聖諦:ししょうたいとも言う)とは、苦諦・集諦・滅諦・道諦のこと。

6.中道とは、偏らない心の境地のこと。

最後に、涅槃の語源を調べました。

涅槃とは、サンスクリット語の「ニルヴァーナ」が訛った言葉から音写されたものです。

語源は、火を吹き消した状態!のこと。

そして、煩悩の火を吹き消した状態のことから覚りの境地という意味が生れました。

これを書いていたら、お腹が非常に空いてきました。

煩悩の火がめらめらしています(笑)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。