仏教って、もともとは、お釈迦様が覚った内容を伝える教えですが、お弟子さんが教えをまとめていく内に、時代と共に、いろいろな解釈(表現)や目的・方法が生れました。

その大きな流れの元が、大乗と上座部(小乗)仏教になります。

この流れを知っておくと、仏教がより理解できるようになるので、みなさまにも、お伝えできればと思いまとめてみました。

それでは、ご覧ください。

目次

大乗仏教とはどんな意味?

「乗」って、乗り物の意味があるので、「大乗」とは、訳すと「大きな乗り物」という意味になりますね。

では、「大乗仏教」=「大きな乗り物の仏教」って、どんな仏教のことなのでしょうか?

それを知るには、歴史を知る必要があります。

大乗仏教ができるまで

お釈迦様が亡くなってから(以後入滅と呼びます)、約500年程度経ったのちに誕生したのが大乗仏教です。

お釈迦様が入滅してから、その教えをどの様に伝えていくか。

間違って教えが伝わらないよう、正しく伝えていくにはどうすれば良いのか。

釈迦のお弟子さん(特に十大弟子と呼ばれる直弟子)が中心となり、釈迦の教えを確認し合いました。

そして、同じ考えを持つ人達で組織を作るようになりました。

それを「教団」と呼びます。

教団ができ、時が経つと、教団内のメンバーの中で、釈迦の教えの解釈(受け取り方)が拡大していきます。

その解釈(学問上)の流派(以後、学派と呼ぶ)のひとつが大乗仏教です。

さまざまな流派が、大乗仏教との関わりとは?

お釈迦様の入滅から、約100年後に大きな議論が沸き起こりました。

それは、お布施を金銭で受け取って良いのか?という議論です。

その解釈で、戒律を厳格に守る(金銭受け取らない)派と現実社会(貨幣社会)に即して、別に受け取っても良いのでは?という緩和派に分かれました。

戒律派を「上座部(仏教)」、緩和派を「大衆部(仏教)」と呼び、この学派が、更に細かく分かれていきました。

これを、「部派仏教」と呼びます。

部派仏教では、それぞれの学派が出家主義を重視するようになり、自分の修行にのみ関心を持つようになりました。

その頃、一般の商工業者の中で、在家信者が多く増えてきており、その中から、自分はブッダになる前の「菩薩」であり、大衆へお釈迦様の教えを伝え、人々(大衆)を救うという信仰運動も現れました。

出家者だけではなく、一般の人(大衆)すべてを救うための仏教。

これを、出家して厳しい修行をした人のみが、覚りを得(真理を知り)救われるという、救われる人が、僅か(小さ)な考え方に対して、大衆(たくさんの人)を救う事を目的とした考え方を、大きな乗り物に例えて、「大乗仏教」と呼ぶようになりました。

なお、大乗仏教との対比から、前者は小乗仏教とも呼ばれていますが、一般的には、上座部仏教と呼んでいます。

大乗仏教と上座部(小乗)仏教の違いをまとめてみました。

大乗仏教と上座部(小乗)仏教をまとめてみました

1.大乗とは、大きな乗り物のこと。

2.大乗仏教とは、出家者だけでなく、大衆も悟りの道へ導くための教え。

3.大乗仏教ができた歴史

①釈迦が入滅後に、その教えを広める為に教団ができた。

②その時々の時代背景の影響を受けながら、教団の中で様々な学派ができた。

➂大きな学派として、上座部・大衆部に分かれ、細分化(部派仏教)。

④上座部の流れの部派仏教から、出家者の覚りを重視する上座部(小乗)仏教が現れた。

➄大衆部の流れの部派仏教から、大衆へも悟りの道を歩ませることを重視する大乗仏教が現れた。

4.大乗仏教と上座部(小乗)仏教をそれぞれまとめてみました。

大乗仏教のまとめ

1.大衆にお釈迦様の教えを広め、覚りの道を歩ませることを重視

2.最終の目的は、大衆を救うブッダ(真理を体得・知恵と慈悲の体現者)を目指す

3.菩薩として六波羅蜜(六つの修行)を実践

4.信仰対象は、如来(悟りを得た理想の姿)と菩薩(修行者の見本)

5.経典は、大乗経典、主に、般若経(はんにゃきょう)・法華経(ほけきょう)・華厳経(けごんきょう)・阿弥陀経(あみだきょう)・無量寿経(むりょうじゅきょう) 等

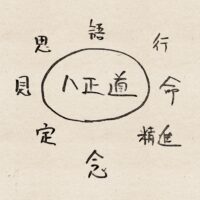

上座部(小乗)仏教のまとめ

1.出家者が自ら覚ることを重視

2.最終目的は、阿羅漢(最高の覚りに達した者)

3.戒律の遵守や瞑想(修行)を実践

4.信仰対象は、釈迦如来(ブッダの仏になった姿)のみ

5.経典は、阿含経典(あごんきょうてん)

私も調べるまでは、気が付きませんでしたが、東南アジアの国(上座部(小乗)仏教の国)へ旅行に行くと、どの寺院や仏教遺跡にも必ず釈迦如来が祭られているのは、この理由からです。

ちなみに、日本では、釈迦如来がどこのお寺でも必ず祭られている。

そんなことないと思われているかもしれませんが、それは、日本に伝わっている仏教は、大乗仏教が中心だからです。

いかがでしたか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。